LES BELLES HISTOIRES

Survie de l'espèce et caractéristiques particulières. A l’inverse d'Apis mellifera, Bombus est un insecte annuel dont les reines fondatrices vont émerger au printemps de leur hibernation pour aménager un nid qui disparaîtra à la fin de l'été. Évidemment, les habitudes ne sont pas toujours les mêmes.

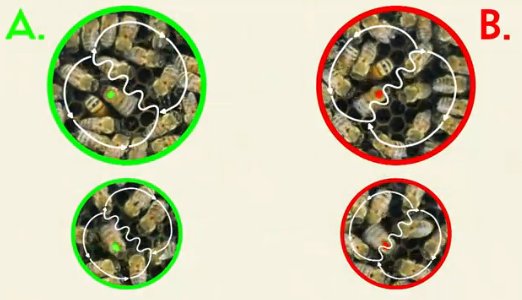

Dans les peuples d'abeilles mellifères, celles des ouvrières qui se dépensent pour chauffer le couvain sont des "travailleuses d'élite," chargées d'une tâche fondamentale. C'est pourquoi une équipe spéciale s'affaire pour les approvisionner sans relâche avec le meilleur carburant qui soit : le miel de la ruche. Les chercheurs de Würzburg ont pu mettre en évidence ce comportement, cette équipe, cette tâche spécialisée jusqu'alors inconnus.

Bosseurs infatigables, plus résistants au froid que nos abeilles mellifères et moins à la chaleur, membres d’une société beaucoup plus petite, beaucoup plus hiérarchisée mais beaucoup moins stable, les bourdons ont encore d’autres caractéristiques.

La géométrie des rayons que bâtissent les abeilles mellifères est si exacte qu’on leur a longtemps prêté un don pour les mathématiques. La réalité est toute autre : les abeilles ne sont pas des architectes géniaux, elles utilisent simplement un matériau génial : la cire qu’elles sécrètent.

Nous avons tous appris que les abeilles ne dormaient pas. Elles bossent ! Même si elles ne sortent pas la nuit elles peuvent parfois continuer à travailler dans la chaleur de la ruche. Même en hiver, elles « hivernent » seulement, sans dormir. Tout cela mérite évidemment quelques nuances.

Le 7 décembre est le jour de la Saint Ambroise, patron des apiculteurs. Dans les divers groupements et syndicats, ce sera l'occasion d'assemblées, de festivités et de ripailles. Profitons de l'occasion pour aller rechercher dans notre "longue mémoire" ce que signifie ce nom d'Ambroise, qui évoque l'ambroisie des dieux, et toutes ces choses, vieilles d'au moins 4000 ans, qui nous rattachent à un passé qui perdure dans nos mentalités, dans notre langage, dans nos comportements. Buvons le nectar, élixir d'immortalité, boisson de nos dieux anciens !

Publicité

Passé, Présent, Futur

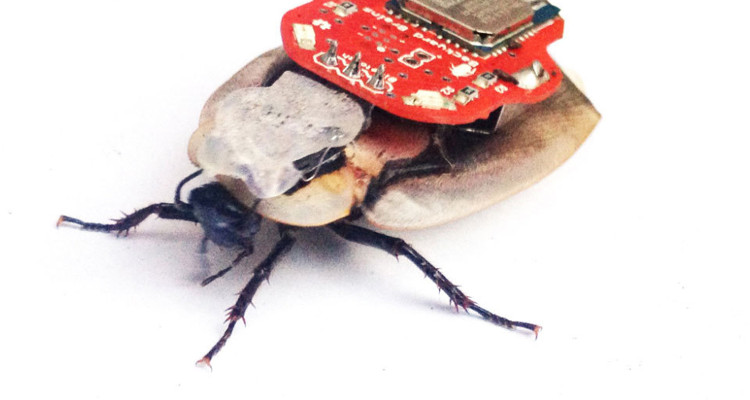

La théorie de la danse frétillante, ce langage codé qu'utilise la butineuse pour communiquer à ses collègues de travail, avait valu le Prix Nobel à Von Frisch, son inventeur, en 1973. Controverses, vérifications, compléments et extensions ont suivi depuis 40 ans. Les derniers travaux utilisent maintenant un radar !

Les autres bestioles

Chez nos abeilles eusociales, les trois petits yeux sur le sommet de la tête servent essentiellement à voir les UV solaires à travers les nuages. Ils aident à l'orientation et peut-être à la stabilité de la navigation. Mais pour une espèce de libellule, l'ocelle central est doté de propriétés particulières qui servent en période de reproduction.

… qui ont six pattes et un corps divisé en trois parties. On le sait mais cela n’a pas été toujours le cas. Il y a environ 300 millions d’années vivaient des « insectes géants », des libellules avec des ailes de 70 cm par exemple. Pourquoi donc ont-ils disparus ?

Au Kenya, la population humaine a triplé dans les 30 dernières années. Villages et cultures grignotent les terrains naguère réservés aux éléphants. Ceux-ci dévastent les potagers. Pour les faire fuir, on leur envoie le son que font les colonies d'abeilles quand on les dérange. Ils le (re)connaissent et prennent peur immédiatement.

Les éléphants d'Afrique de l'Est doivent faire face à un développement puissant des zones de cultures qui correspond à l'accroissement rapide des populations. Pour les protéger, on a intégré dans les clôtures des ruches d'abeilles africaines, celles qui se défendent si bien et que les éléphants ont appris à craindre.

Lors de l'étude d'une espèce de mouche américaine, appelée Emblemasoma auditrix, des chercheurs ont constaté que le nombre de larves saines se trouvant dans l'abdomen de la mère diminue avec le temps...

Climat / OGM / Pesticides

Spécial COP21

Les abeilles récoltent sur les fleurs le jus sucré du nectar, pour l’énergie qu’elles vont consommer, et les protéines du pollen pour la croissance de leurs jeunes. Certaines solitaires, comme les mégachiles, y ajoutent des feuilles soigneusement coupées pour tapisser le nid qu’elles vont construire dans les cavités des bois. Les raffinées préfèrent les pétales.

Le trouble de l’attention-hyperactivité toucherait 5 % des enfants en France et une moyenne de 12 % dans le monde pour les enfants de 8 à 12 ans. Prédispositions génétiques ? Peut-être bien. Impact de l’environnement ? Sans doute aussi. Une récente étude publiée tente d’aborder le problème sous un autre angle.

Le 28 octobre 2015, un entomologiste chef de service au ministère étatsunien de l'agriculture, accusait sa hiérarchie d'avoir supprimé des résultats de recherche susceptibles de mettre en cause l'utilisation d'une classe répandue de pesticides (les néonicotinoïdes), un des gros moteurs de revenus de l'industrie agrochimique.

Le Bacillus thuringiensis, n' a été découvert qu'en 1911. Il est aujourd'hui l'insecticide organique le plus utilisé au monde. Son fonctionnement commence a être mieux connu et les perspectives qu'il ouvre en pathologie humaine sont à l'étude.

La quasi-totalité des humains qui habitent l’Europe et les États-Unis vivent aujourd’hui dans des zones où la pollution lumineuse est telle qu’ils ne peuvent plus voir la voie lactée à l’œil nu. Même pour apercevoir le baudrier d’Orion en hiver, il leur faudra bientôt aller se cacher dans une ruelle sombre ou entre les arbres de leur jardin.

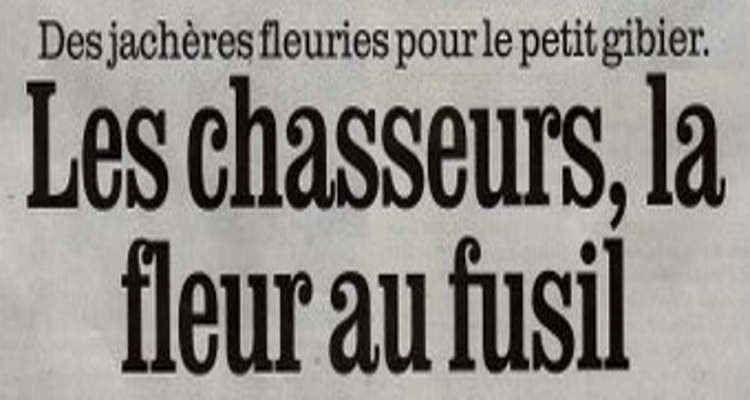

Les chasseurs du Lot décident de semer un hectare de fleurs sur une jachère. Un début modeste pour le petit gibier mais peut-être aussi pour les insectes pollinisateurs. C'est vous les chasseurs ? C'est bien, continuez !

Métier & Techniques

Le métier d'apiculteur & quelques techniques apicoles